9月16日消息,喊了這么多年,狼終于來了!

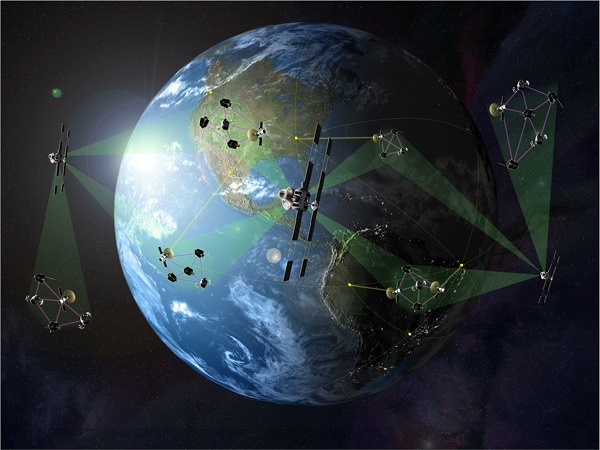

近日,SpaceX宣布將以170億美元收購EchoStar的無線頻譜,包括AWS-4(2GHz)與H頻段,計劃將其用于星鏈(Starlink)衛星網絡。馬斯克在采訪中毫不諱言,要把Starlink打造成全球移動運營商。

馬斯克暗示,用戶將來可以不再依賴傳統運營商,而是通過Starlink終端和賬號實現網絡接入,而且是真正的“全球漫游”。星鏈此舉的目是什么,他的底氣來自哪,對于衛星互聯網產業發展有何影響?當然,我們更關注的是,同樣的故事會在國內重演嗎?

星鏈“下場”了

作為商業航天的開創者,SpaceX率先走過了盈虧平衡點,實現了單季盈利,估值更是超過4000億美元。最新數據顯示,星鏈的用戶規模已經超過700萬;其主要增量市場,或者最具想象力的市場就手機直連衛星(D2D)。

但由于缺乏專屬頻率,星鏈的D2D相關服務只能通過與T-Mobile等地面運營商合作,借助對方的IMT地面頻譜開展基礎服務。這在一定程度上制約了服務的自主性與拓展空間。而此次頻譜收購的完成,將徹底改變這一局面。

馬斯克在公開采訪中明確,新頻譜將讓星鏈衛星直接向手機提供高帶寬連接,未來即使用戶身處偏遠地區,也能流暢使用視頻類應用。不過,要實現這一目標,仍需兩年左右的準備周期:一方面要聯合手機廠商改造芯片,適配新頻率;另一方面要建造支持該頻譜的衛星。但這并不影響星鏈的戰略推進。

從馬斯克的言論中,更能窺探到其背后的戰略野心。對于星鏈與移動運營商的競爭關系,他則給出了“模糊”表態:“我們不會讓其他運營商破產,他們仍會存在,因為他們擁有大量頻譜。”但當被問及是否可能收購運營商以獲取更多頻譜時,他以開玩笑的口吻稱“并非不可能”——這一表態既給移動運營商留了“合作窗口”,也暗示了未來潛在的收購動作,讓行業競爭充滿不確定性。

資深業內專家、FZIoT福聯科技創始人耿炎認為,MNO(T-Mobile、AT&T、Verizon等)對Starlink的吸引力僅在于——它們有龐大的客戶基礎和現成的渠道。但這只是一種“渠道合作”,并非平等的伙伴關系。隨著Starlink擁有MSS頻譜、獨立終端和賬號體系,MNO正逐步淪落為Starlink 的分銷商。

星鏈的“底氣”:認知、性能與成本!

而對星鏈而言,頻譜自主的意義不止于技術突破,更在于商業模式的重構。

其核心是擺脫對移動運營商的依賴,構建獨立的服務閉環。過去依賴運營商時,它需分享收益、受制于渠道規則;如今掌握核心資源后,可直接面向用戶提供服務,甚至有望成為獨立的全球通信服務提供商,徹底繞開移動運營商。

那么,星鏈的底氣來自哪呢?筆者認為有幾點:認知、性能與成本!

認知方面,星鏈提倡的手機直連衛星模式已經得到了普通認同。雖然在具體的技術實現路徑上略有差異,但以中國和美國兩大市場為例,手機直連衛星功能已經深入人心。

性能方面,從當前的基礎來看,星鏈已具備扎實的規模優勢:目前,其已在軌8400顆衛星,計劃擴容至4.2萬顆;截至2025年9月,星鏈衛星系統中支持手機直連功能的衛星數量為570顆;第三代“星鏈”衛星將可為地面用戶提供每秒超過1TB的下行鏈路容量 (> 1000Gbps) 和超過200Gbps的上行鏈路容量,網絡延遲低于20毫秒。

成本方面,摩根大通發布的研報指出,隨著低軌道衛星互聯網供應商技術迭代,未來網絡容量有望增100倍,可重復使用火箭技術或使邊際帶寬成本降90%,衛星互聯網正從昂貴補充選項變主流。特別是在在偏遠地區,運營商鋪設地面基站成本高、收益低,長期存在信號空白;而星鏈借助衛星可輕松覆蓋這些區域,且隨著成本下降,其服務價格正逐步與運營商持平。例如在馬來西亞,星鏈推出的“住宅輕享版”套餐,價格已與當地光纖寬帶相當,直接分流運營商的潛在用戶。

故事會在國內重演嗎?

可以說,星鏈正在利用自身的技術和產品優勢,逐步完成對于地面運營商的“替代”。同樣的故事在國內會重演嗎?

在行業資深專家、老鷹漫談壇主謝鷹看來,“這種情況在中國是不可能出現的。一方面在歐美市場,頻率資源分配更多遵循商業邏輯。國內的頻譜資源作為國家戰略資源,其分配與使用需服務于整體通信布局,而非單純依賴市場交易。另一方面國內電信運營商在‘通信→信息’轉型、2C向2B拓展的節奏上較為明快,部分業務創新落地有自身特色;歐美運營商也在推進同類轉型,雙方因市場環境差異呈現不同發展路徑,各有優勢領域。此次通過商業獲取優勢低頻頻率資源,凸顯馬斯克的戰略眼光,因為他已經知道了核心密碼是什么。

謝鷹指出,未來通信行業的競爭焦點將從“覆蓋”轉向“服務與創新”。“很多人有可能會說電信運營商不懂衛星,普通用戶更不懂衛星。所以在這個過程里,最終專業人士提供的是專業能力,而電信運營商的核心優勢在于資源的整合和服務的落地。”

例如,中國XW的相關團隊約5000人,中國衛通的團隊不足1000人;而國內三大運營商(中國移動、中國電信、中國聯通)從事信息服務相關業務的人員總量已超百萬,二者不在同一數量級。這種人員結構差異,決定了國內衛星通信的發展需依托運營商的整合能力,單純的覆蓋技術優勢遠遠不夠。例如,用戶需要的是信息服務一攬子解決方案,而非簡單通信服務;用戶在使用過程中遇到故障,需要本地化的售后支持;企業客戶需要定制化的運維方案,這些都依賴運營商多年積累的服務網絡。而國內運營商的優勢正在于此,這是衛星企業短期內無法復制的。

他進一步解釋,“未來行業將逐步走向‘網業協同’。過去運營商的‘網絡好則業務好’,就一定能獲得用戶,但現在已經不同,需要更好的服務,更好的創新。未來的衛星通信,三大運營商不會在覆蓋上去競爭,因為三大運營商都會進入衛星賽道,將會在服務、創新方面去PK。”

結語:在“天地一體化”中找到新平衡

170億頻譜收購,讓星鏈成為通信行業的“攪局者”,但這并不意味著移動運營商將被顛覆。從國內外市場的差異來看,歐美市場可能面臨“競爭加劇”的局面,而國內市場更傾向于“協同一體發展”。對運營商而言,真正的挑戰不在于應對星鏈的技術沖擊,而在于能否快速轉型,從“依賴網絡優勢”轉向“依靠服務創新”。

未來的通信行業,不會是“衛星企業獨大”或“運營商固守陣地”,而是在“天地一體化”中找到新平衡。“星鏈”的出現,倒逼運營商加速創新;運營商的參與,推動衛星通信實現規模化。最終,無論是“星鏈”還是運營商,只有圍繞用戶需求,提供更優質、更便捷的服務,才能在新格局中立足。對于國內來說,依托戰略布局與協同優勢,有望走出一條獨具“中國特色”的衛星互聯網與商業航天發展之路,為構建自主可控的空天地一體化信息網絡奠定基礎。