德國維爾茨堡尤利烏斯-馬克西米利安大學的物理學家團隊近日取得重大技術突破,成功研制出迄今全球最小的發光像素。這一成果為未來智能眼鏡、增強現實(AR)、虛擬現實(VR)等領域的超微型顯示技術發展開辟新路徑,相關研究成果已于當地時間10月22日發表在國際權威期刊《科學進展》上。

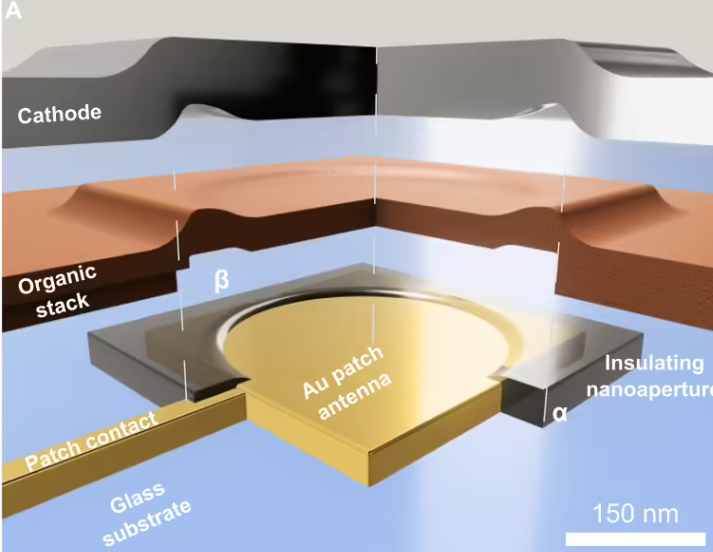

據了解,該研究團隊由延斯?普夫勞姆(Jens Pflaum)和貝特?赫希特(Bert Hecht)教授聯合領銜。團隊創新運用“光學天線”技術,在僅300納米×300納米(約300nm2)的微小面積上,成功制造出可獨立尋址的亞波長有機發光二極管(OLED)像素。實驗數據顯示,這款納米級像素的外量子效率(EQE)達到1%,峰值亮度高達3000坎德拉每平方米(cd/m2),同時具備超越視頻速率的快速響應能力,性能可與傳統像素媲美。

“我們通過特殊的金屬接觸結構,實現了電流向OLED的有效注入,同時完成光的放大與發射,最終在極小面積內達成與傳統像素相當的亮度水平。”赫希特教授解釋道。從尺寸來看,1納米相當于100萬分之一毫米,這意味著若將該納米像素應用于顯示設備,1920×1080分辨率的顯示畫面理論上可壓縮至僅1平方毫米的面積內。這一特性為顯示組件的微型化提供了可能,未來有望將其嵌入智能眼鏡鏡腿等微小空間,通過圖像投射至鏡片,助力研發更輕量化的AR、VR設備。

OLED技術本身具備顯著優勢,其結構由多層超薄有機材料夾在兩層電極之間構成。當電流通過時,電子與空穴結合并激發有機分子釋放光子,由于每個像素可獨立發光,無需額外背光源,不僅能呈現更深邃的黑色與更鮮艷的色彩,還擁有更高能效,這對依賴電池供電的便攜式顯示設備而言至關重要。

不過,將OLED像素進一步縮小至納米級別,曾長期面臨物理難題。普夫勞姆教授指出,傳統OLED結構直接縮小后,會出現類似“避雷針縮小”的問題——電流會集中在天線角落,導致電場分布不均。此次研究中使用的金質天線為長方體結構,邊長約300×300×50納米,而不均勻的電場會促使金原子遷移并滲入發光層,形成名為“細絲”(filaments)的微結構,最終引發短路,導致像素損壞。

為解決這一關鍵問題,研究團隊進行了結構創新,在新設計中引入一層專門研發的絕緣層,僅在天線中央保留直徑200納米的圓形開口。這一設計能有效阻斷邊緣和角落的電流注入,確保電流均勻分布,從而實現納米發光二極管的穩定、持久運行。“在這一優化結構下,我們研制的首批納米像素在常溫環境中已能穩定工作長達兩周。”赫希特教授介紹說。

當前,這款納米像素的光電轉換效率約為1%,團隊已明確下一步研究方向:繼續提升像素效率,并拓展至紅、綠、藍(RGB)全色域。赫希特教授表示,一旦這些改進目標達成,“‘維爾茨堡制造’的新一代超微型顯示技術將很快從實驗室走向實際應用”。

從應用前景來看,這項技術有望推動顯示設備向“極致微型化”“隱形嵌入”方向發展。未來,超微型顯示器和投影儀可能被幾乎無痕跡地融入各類可穿戴設備,除智能眼鏡鏡架外,甚至有望應用于隱形眼鏡等更精密的載體,為可穿戴電子設備的創新發展注入新動能。