11 月 9 日消息,麻省理工學院(MIT)的物理學家在“魔角”扭轉三層石墨烯(MATTG)中首次直接觀測到非常規超導性的關鍵證據。相關成果已于 11 月 6 日發表于《科學》,被視為推動高溫超導研究的重要進展。

超導體是一種能讓電流無能量損耗地流動的材料,如同地鐵系統中的“特快列車”,能量不會在傳輸中消耗。傳統超導體需在極低溫下維持這種狀態,因此應用范圍有限。而如果能在接近室溫下實現超導,將有望帶來零損耗輸電網、高效電纜以及實用量子計算等革命性技術。MIT 團隊正在研究的“非常規超導體”正是區別于傳統機制、具有潛在突破性的材料類別。

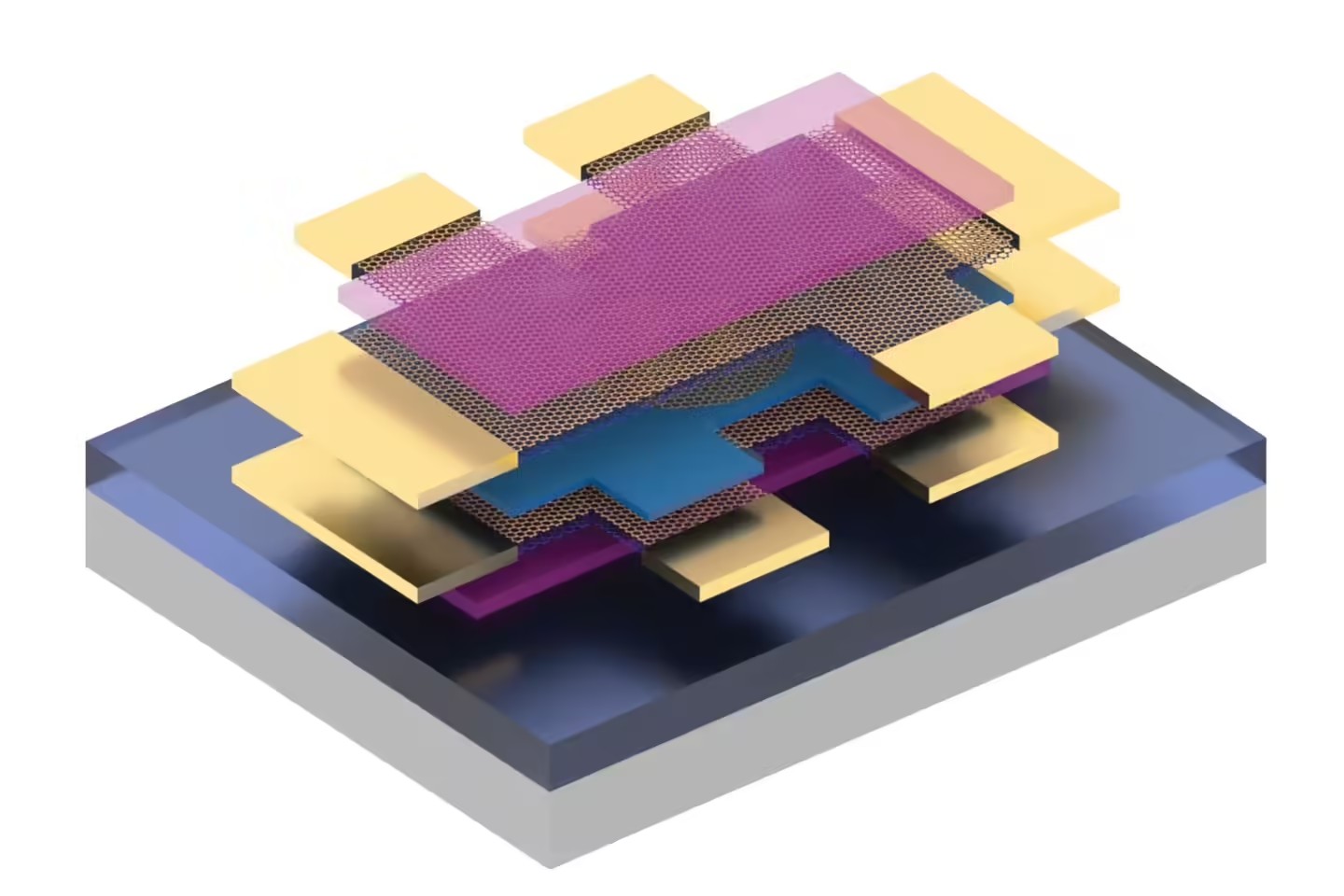

研究團隊稱,他們在由三層石墨烯以特定角度疊加形成的 MATTG 中,測量到了其超導能隙(superconducting gap)—— 這是一種衡量超導狀態穩定性的關鍵指標。結果顯示,MATTG 的能隙形態與常規超導體明顯不同,意味著其超導機制并非依賴傳統的晶格振動耦合,而是可能源自強電子相互作用。

“材料能成為超導體的機制有很多種,”研究共同作者、MIT 物理系研究生孫書文(Shuwen Sun)解釋稱,“超導能隙為我們提供了線索,幫助理解哪類機制可能引導我們最終實現室溫超導,從而造福社會。”

研究團隊使用了一種新實驗平臺,可在二維材料中實時觀測超導能隙的形成。他們將該平臺應用于 MATTG,并結合電子隧穿(tunneling)與電輸運(transport)技術,在同一裝置中同時測量電流與能隙。結果顯示,當材料出現零電阻 —— 即進入超導狀態時,才檢測到明確的隧穿能隙信號,確認其為真正的超導特征。

隨著溫度與磁場變化,能隙呈現出明顯的 V 形分布,這一特征與傳統超導體平滑對稱的能隙截然不同,成為非常規超導機制的重要佐證。MIT 物理系教授、研究負責人帕布羅?哈里略-埃雷羅(Pablo Jarillo-Herrero)指出:“深入理解一種非常規超導體,可能為理解整個體系打開大門,這或將指導我們設計出可在室溫下工作的超導體 —— 這是該領域長期以來的‘圣杯’目標。”

哈里略-埃雷羅團隊早在 2018 年便首次在實驗中制備出“魔角石墨烯”,并發現其獨特電子性質,由此催生了“扭轉電子學”(Twistronics)這一新興研究方向。本次成果進一步驗證了 MATTG 在超導機理上的特殊性,也為后續探索更多二維材料的量子特性奠定了基礎。

該研究的其他作者包括 MIT 博士樸貞敏(Jeong Min Park)、日本國立材料科學研究所的渡邊賢司(Kenji Watanabe)與谷口尚(Takashi Taniguchi)。