10月21日消息,周一,身兼美國運輸部長的美國宇航局(NASA)代理局長肖恩·達菲(Sean Duffy)在接受媒體采訪時宣布,由于埃隆·馬斯克(Elon Musk)旗下的SpaceX公司在“星艦”月球著陸器的研發上進度持續滯后,NASA決定向其他競標者開放這份備受矚目的載人登月合同。

這一重大戰略調整,意味著杰夫·貝索斯(Jeff Bezos)創立的藍色起源公司等競爭對手,有望角逐這項半個世紀以來首次將宇航員送上月球的標志性任務。

達菲表示:“我正在啟動開放該合同的程序。我認為我們將看到像藍色起源這樣的公司參與進來,可能還有其他公司。”

進度壓力下的戰略轉向

達菲此番表態,源于NASA內部數月來不斷加大的壓力,要求加速推進“阿爾忒彌斯”重返月球計劃,以實現人類在月球的長期駐留。

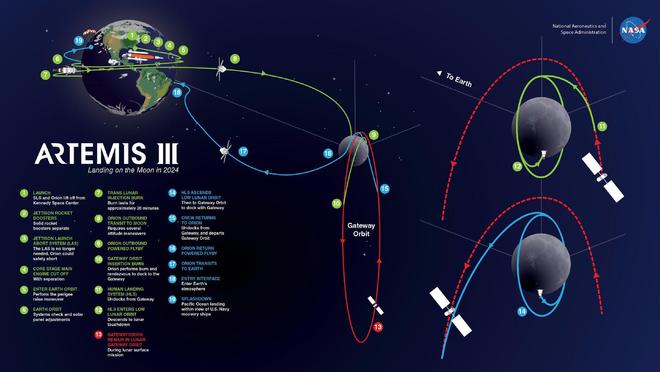

SpaceX的“星艦”于2021年被NASA選中,目前合同價值約44億美元,原定目標是在2027年前執行“阿爾忒彌斯3號”載人登月任務。但達菲指出,盡管SpaceX在著陸器研發方面取得了顯著成就,但其進度已明顯落后于計劃。

“阿爾忒彌斯3號”任務具有重大歷史意義,它將是自1972年“阿波羅17號”任務以來,人類首次重返月球表面。盡管該任務最初設定在2027年中期執行,但NASA的顧問評估認為,由于各項任務優先級存在競爭,實際登月時間可能會推遲數年。

達菲強調,加速登月計劃至關重要,因為美國正與中國展開所謂的“第二次太空競賽”。中國已明確計劃在2030年前實現載人登月。達菲還稱,若SpaceX無法按時完成任務,NASA絕不會坐等一家公司,必須全力推進計劃,確保美國在中國之前成功重返月球。

競爭對手相繼浮出水面

隨著NASA決定重新開放月球著陸器合同的競標,太空領域的其他主要參與者正積極爭取參與“阿爾忒彌斯3號”任務的機會。

藍色起源目前正研發名為“藍月”的月球著陸器。盡管該公司在2023年已獲得一份價值約30億美元的月球著陸合同,但該合同主要針對“阿爾忒彌斯”計劃后續的探月任務,例如“阿爾忒彌斯5號”。

藍色起源曾對NASA在2021年僅選擇SpaceX的初步決定提出抗議,并進行了長達數年的游說,希望NASA及立法機構能引入備選方案。達菲在周一的發言中提及藍色起源,暗示其可能加入“阿爾忒彌斯3號”任務的競爭。

對此,藍色起源發言人回應稱:“我們已準備就緒,隨時可提供支持。”

除藍色起源外,洛克希德·馬丁公司也表態將組建行業團隊積極響應NASA的號召。該公司太空部門探索與技術戰略副總裁鮑勃·本肯(Bob Behnken)表示,今年以來,他們持續開展“針對載人月球著陸器的重大技術及項目分析”,并期待攜手跨行業團隊,共同推動美國月球目標的實現。

目前,除SpaceX和藍色起源外,尚不確定還有哪些美國企業具備競爭實力。值得注意的是,阿拉巴馬州航空航天公司Dynetics曾是最初與SpaceX和藍色起源共同競標月球著陸器合同的企業之一。

“星艦”登月面臨嚴峻技術挑戰

“星艦”被馬斯克寄予厚望,不僅承擔著部署大規模“星鏈”衛星網絡的重任,更是實現人類登陸火星愿景的關鍵載體。然而,盡管SpaceX在得克薩斯州通過一系列“快速試錯”的演示任務,旋風般地推進著“星艦”的通用研發,但NASA對其在月球著陸器專項開發里程碑上遲遲沒有進展日益感到不安。

太空行業權威專家指出,“阿爾忒彌斯3號”任務對“星艦”提出的物流保障要求極為復雜,其中最具挑戰性的當屬尚未經實踐驗證的在軌加注技術。這一關鍵技術成為制約任務成功的最大瓶頸。

根據任務設計,“星艦”需先進入地球軌道,待消耗絕大部分燃料后,通過多次燃料補給才能繼續飛向月球。工程專家透露,這一過程可能需要發射10到40次專用的燃料補給飛船。更嚴峻的是,由于推進劑會隨時間蒸發,整個加注過程必須在限定時間內快速完成。

盡管SpaceX不久前成功完成了“星艦”的最新一次測試,但要實現登月目標,該公司仍需突破多項技術難關。除了掌握在軌加注技術外,還需具備連續進行十幾次甚至更多次穩定發射的能力。考慮到“星艦”至今尚未完成一次完整的軌道級任務,這份技術清單顯得尤為艱巨。

美國東北大學倫敦校區工程與物理系主任索菲亞·埃科諾米季斯(Sophia Economidou)警告說,剩余的技術障礙可能使SpaceX的研發偏離既定軌道。她指出:“距離2027年的最后期限僅剩兩年,而NASA與SpaceX正在推進的項目規模遠超以往任何航天工程,目前看來很難按期實現目標。”

面對競爭壓力,馬斯克卻展現出十足的信心。他在社交媒體上回應質疑時寫道:“與太空行業的其他公司相比,SpaceX的行動快如閃電。而且,‘星艦’最終將完成整個月球任務。記住我的話!”

政府與私營部門的新型合作模式

NASA重新審視與SpaceX的合作協議,折射出其在“阿爾忒彌斯”計劃中采用的公私合作模式正面臨現實考驗。

與過去NASA自主設計航天器、外包生產并保留技術所有權的模式不同,如今該機構轉向“需求導向”的合作范式:NASA提出任務目標,私營企業自主提出解決方案并以固定價格競標,同時保留相關知識產權。

業內專家指出,這種轉型符合航天產業發展邏輯。值得注意的是,包括SpaceX和藍色起源在內的多家商業航天公司,其核心團隊大多來自政府資助培養的科研人才,這種人才流動為公私合作奠定了基礎。

這種新型合作模式展現出顯著優勢:不僅有效降低航天任務成本,還能加速技術迭代進程,同時激勵企業研發更具成本效益的技術方案。然而,其潛在問題也不容忽視:使用公共資金研發的關鍵技術最終成為企業私有資產,同時市場資源逐漸向少數頭部企業集中,可能限制良性競爭生態的形成。

就“阿爾忒彌斯3號”任務而言,當前合作模式面臨特殊挑戰:單個商業伙伴必須在極短時間內實現技術突破并完成復雜操作。正如專家所警告的,這種“孤注一擲”的合作方式缺乏備份方案,任何技術延遲或失敗都可能直接影響整個登月計劃的時間表。

未來時間表與不確定性

作為由多家承包商共同參與的系列探月任務,“阿爾忒彌斯”計劃正步入關鍵階段。

在實施載人登月的“阿爾忒彌斯3號”之前,NASA將先行開展“阿爾忒彌斯2號”任務——一次為期10天的載人繞月飛行,所使用的系統由波音、諾斯羅普·格魯曼和洛克希德·馬丁等企業共同建造。該任務原定于明年4月執行,但其日程有望提前至2月。

盡管時間表看似明確,但NASA在具體執行路徑上仍存變數。代理局長達菲雖表態將“開放SpaceX合同”,卻未明確這一表述的具體含義:究竟是啟動新一輪競標流程,還是調整甚至收回原定支付給該公司的資金。這種政策模糊性為整個計劃蒙上了一層不確定性。

達菲的核心目標始終明確:確保在2027年中期實現美國重返月球的里程碑,并在此基礎上逐步建立永久月球基地。這一時間點也呼應了特朗普總統希望在2029年1月任期結束前見證登月任務完成的期待。

若NASA最終決定取消或大幅修改與SpaceX的現有合同,將意味著自2021年以來實施的載人登月方案出現重大戰略轉向。在全球矚目之下,這場突如其來的競爭是否會拖慢人類重返月球的步伐,抑或激發更高效的技術突破,已成為航天領域最受關注的焦點。