11月25日消息,據中信證券研報,近日,國防科工局官網發布2026年度考試錄用公務員公告,其中,招聘“商業航天司航天監管崗”,意味著商業航天司這一關鍵職能機構已正式成立。

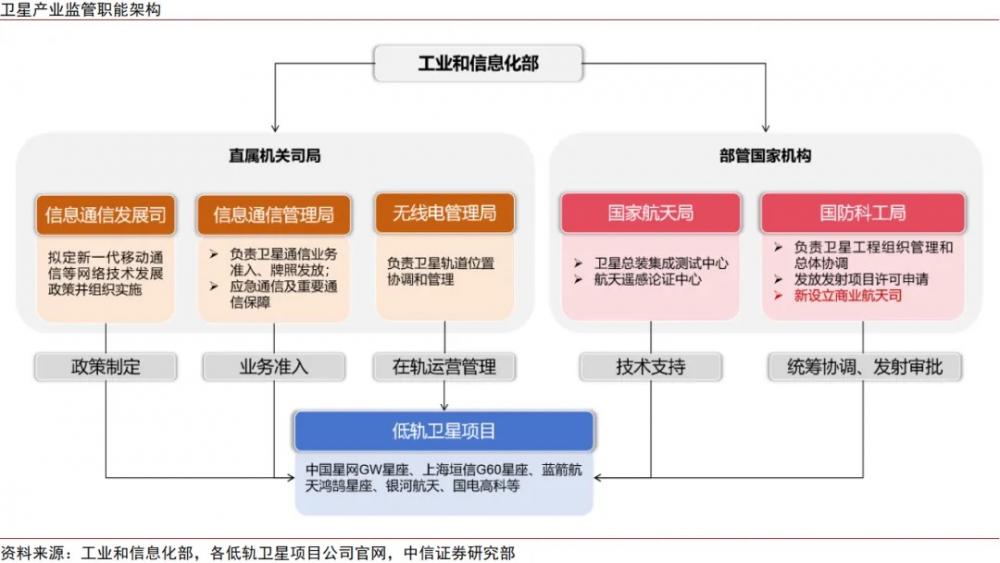

這一機構設立的背后,是我國商業航天產業長期面臨的 “五龍治水” 監管困境。在此之前,衛星產業的管理職能分散于五個核心部門:國防科工局負責民用衛星發射審批與工程統籌,國家航天局承擔技術論證支持,工信部信息通信發展司擬定網絡技術發展政策,信息通信管理局主管市場準入與商用許可,無線電管理局則負責衛星軌道與頻譜資源協調。

多重職能交叉導致審批流程繁瑣、政策協同不足。中信證券研報指出,商業航天司的成立將有效整合多部門相關職能,衛星產業發展有望在更高層面實現統籌協調,商業航天發射審批、衛星運營牌照發放等關鍵環節的推進效率也有望進一步提升。

(圖片來源:中信證券研究官方公眾號)

產業倒逼改革:萬億規模催生監管優化

商業航天司的增設,本質上是商業航天產業爆發式增長后的必然選擇。數據顯示,我國商業航天產業規模已從2015年的3764.2億元迅猛增長至2024年的2.3萬億元。同時,2025年中國商業航天市場規模有望歷史性突破2.5萬億元。商業航天已成為國民經濟中極具活力的新興增長點。

在產業鏈上游,民營火箭企業正加速產能迭代,火箭運力和發射成本瓶頸或將迎來突破。融資市場持續火熱,多家公司計劃在年底前實現新型可回收火箭的首飛。

9月18日,星際榮耀宣布完成D+輪融資首批資金7億元交割,支持雙曲線三號可重復使用運載火箭的研發。

9月28日,星河動力宣布完成D輪融資,融資總額共計24億元,加快其“智神星”系列可重復使用液體運載火箭、“谷神星二號”中型固體運載火箭研制及相關生產、測試、發射能力建設。

10月,天兵科技宣布完成近25億元人民幣Pre-D輪和D輪新增融資,主要用于火箭及發動機批產備產備料、新一代發動機與火箭研制,其已在9月完成了天龍三號全系統海上試車,刷新了國內商業航天液體火箭發動機推力紀錄。

藍箭航天可回收火箭“朱雀三號”將于11月下旬首飛,10月,朱雀三號遙一運載火箭已在東風商業航天創新試驗區順利完成首飛任務的第一階段工作。

同時,發射場也在積極推進建設。海南商業航天發射場二期項目于2025年1月開工,目前正在進行三號、四號發射工位導流槽開挖及加注庫區土建配套施工,該項目建成后將進一步提升海南商業航天發射能力,為我國高密度發射提供關鍵支撐。

在星座組網環節,低軌衛星互聯網組網進入“高密度發射期”。截至 2025 年 11 月,中國星網 GW 星座累計發射 13 組低軌衛星,上海垣信千帆星座完成 6 組發射,兩大星座在軌衛星均突破百顆。其中,GW星座更是在7月27日至8月26日,一個月之內完成6次發射;千帆星座則啟動 50-60 億元新一輪融資,計劃2026年底實現648 顆衛星在軌。

產業鏈協同加速的同時,應用端市場也進一步突破。9月,工業和信息化部向中國聯通頒發衛星移動通信業務經營許可。中國聯通可依法開展手機直連衛星等業務,深化應急通信、海事通信、偏遠地區通信等場景應用,豐富通信服務與產品供給。隨著終端技術與應用場景的持續成熟,衛星通信正逐步走向大眾市場。

從上游火箭技術迭代,到應用場景的持續拓展,我國商業航天已形成全產業鏈爆發態勢,萬億規模的快速擴張與產業發展需求,對破解監管瓶頸、實現高效協同提出了迫切要求,倒逼監管體系迎來針對性優化。

它山之石:“簡化”監管激發商業航天活力

不可否認的是,美國商業航天的快速發展,離不開其“簡化”的監管創新。

美國通過立法先行構建制度框架。2010年《美國法典》增設《第51編:國家航天和商業航天項目》。為規范鼓勵產業發展,美國出臺《通信衛星法案》等法律政策,明確商業航天地位、監管規則及發展舉措。

近年來,美國持續優化商業航天監管,以激發行業活力,推動可持續發展。2017-2018年間,特朗普簽署《航天政策1號令》(SPD1)、《國家航天戰略》及《航天政策2號令》(SPD2),提出通過商業合作促進民用技術發展,簡化監管框架并成立“一站式服務”機構,還首次將商業航天納入空間態勢感知(SSA)和空間交通管理(STM)領域。

2023年11月發布的《2023商業航天法案》革新監管體系,簡化發射認證流程并設立專門審批機構。在商業遙感領域,經四次政策修正逐步放寬限制,2020年取消分辨率約束,2023年7月全面解除對遙感衛星研制和數據銷售的管控。

而這種監管模式,直接成就了 SpaceX“閃電發射”能力。“星鏈”之所以能實現單枚火箭回收后快速復用、高密度組網發射,除了技術突破、產業鏈基礎能力成熟外,精簡的審批流程、明確的監管規則大幅降低了運營成本與時間成本,為其規模化發展提供了制度保障。

對比來看,我國商業航天司的設立,正是借鑒國際先進經驗、結合國內產業實際的關鍵舉措。要構建專業化、高效化監管體系,精簡審批流程、統一監管標準、優化軌道與頻譜資源分配,通過職能整合實現“一個窗口對外”,將有效解決“五龍治水”導致的協同不足、效率偏低等問題,推動商業航天產業在規范中加速發展。

不過行業仍需警惕潛在風險:衛星產業牌照發放節奏、基礎設施建設進度、技術成本優化等仍存在不確定性,海外行業競爭的加劇也將倒逼國內產業加速推進。但此次監管模式的創新,無疑為萬億商業航天產業裝上了“加速器”,一個更加開放、高效、協同的產業生態正在形成。